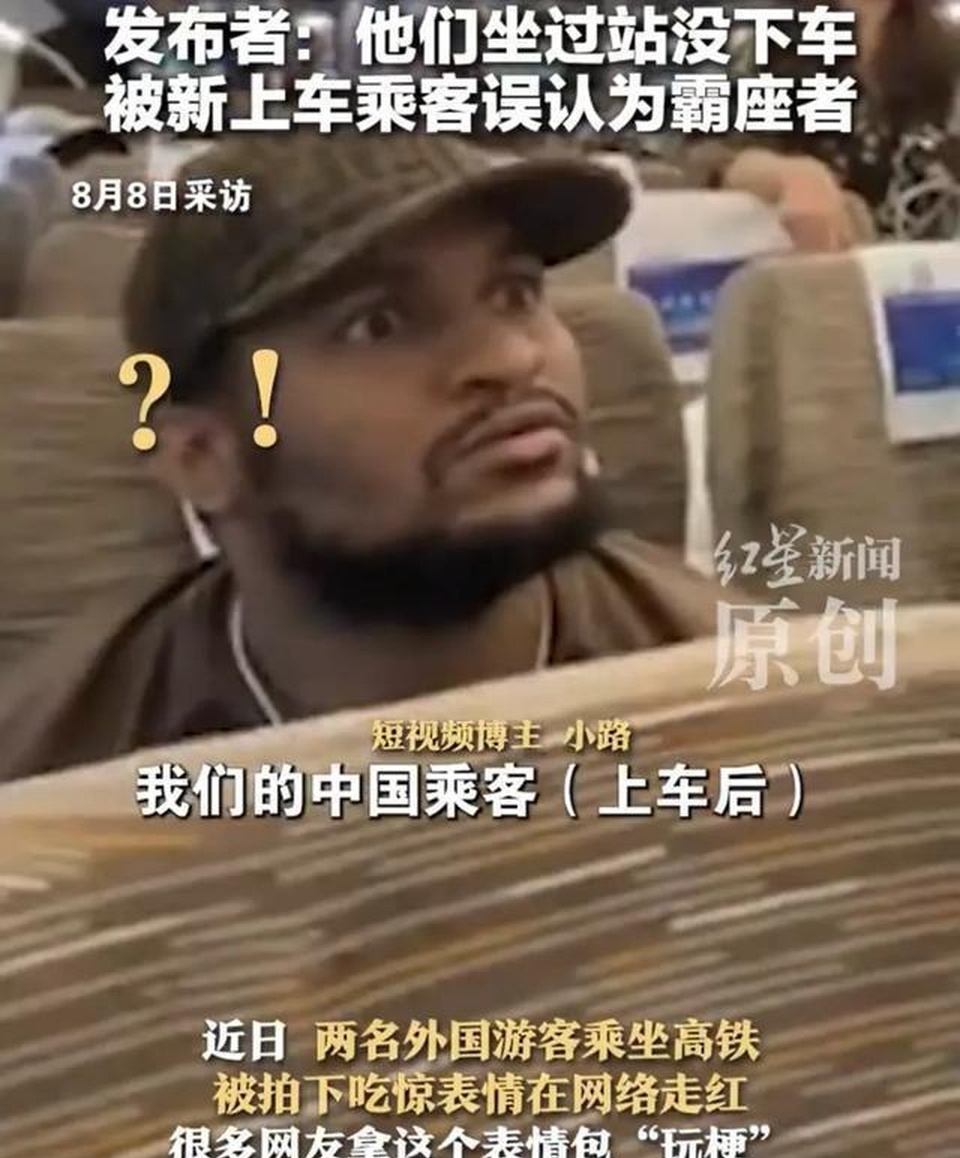

两名外籍游客在G137次列车上的遭遇突然刷屏,事情其实很简单:两人本该在南京南站换乘却坐过站,新上车的乘客误以为他们霸座。乘务员上前处理时遇到语言障碍,幸有位自称“最强大脑”的乘客用流利英语解围。整个过程被拍成12秒视频,外国乘客瞪大眼睛的错愕表情迅速成为全网表情包。据现场拍摄者描述,当时车厢里的气氛确实有点紧张。

更值得关注的其实是后续处理流程,发现坐过站之后,立即找列车长就行。中国铁路12306官网显示,《铁路旅客运输规程》第三十八条写得明白:误乘旅客可获开客运记录,由前方站安排最近列车免费送回。免费送回区间只能坐二等座,中途下车就得补票。这套机制运行多年,却很少被公众熟知。当外国游客面对突如其来的质问,第一反应是困惑而非求助制度,本身就说明问题。

跨国通勤者面临双重认知壁垒,语言障碍只是表象,深层次是对本地规则的不熟悉。视频里乘务员显然接受过应急培训,第一时间寻找翻译协助。但机械的流程应对解决不了文化隔阂。那两个瞪大的蓝眼睛里,盛满的是对“霸座”指控的震惊,更是对突发状况的无所适从。他们不知道,中国高铁对坐过站早有成熟解决方案。

社交媒体传播放大了事件戏剧性,网友截取表情包时,很少人注意视频结尾列车长已带着记录本赶来。据不完全统计,这类误乘事件每天发生约200起,高铁系统有标准化处置程序。但传播链条永远偏爱冲突瞬间而非解决方案。当#老外高铁懵圈脸#话题阅读量突破1.7亿,铁路部门的应急预案说明帖才获得不到3000转发。

制度设计需要考虑认知成本,免费送回政策虽好,但外国旅客很难在紧张时刻想起翻看《规程》第38条。上海铁路局去年在虹桥站试点过电子导乘系统,通过座位屏显提示到站信息。这种主动服务比事后补救更有效。北京外国语大学跨文化研究中心2024年的报告指出,交通场站的国际服务短板不在硬件,而在信息传递方式。

值得玩味的对比出现了,网友戏谑表情包时,铁路系统正按章办事;外国游客惊慌失措时,补票规则始终静静躺在官网。这次误会的实质,是高效运转的交通体系与参差不齐的规则认知之间的摩擦。当“玩梗”狂欢退潮后,真正留下的是跨国交通中的制度性解决方案——它既需要严谨的条文,更需要人性化的传递。