首轮返程高峰如期而至,密集的车次在铁道线上划出银色轨迹。截至2024年底,全国铁路网已形成16.2万公里钢铁脉络,其中4.8万公里高铁线路如同精密血管,将96%的50万人口以上城市纳入3小时交通圈。这样的基础设施支撑,让单日千万级的旅客吞吐量变得井然有序。

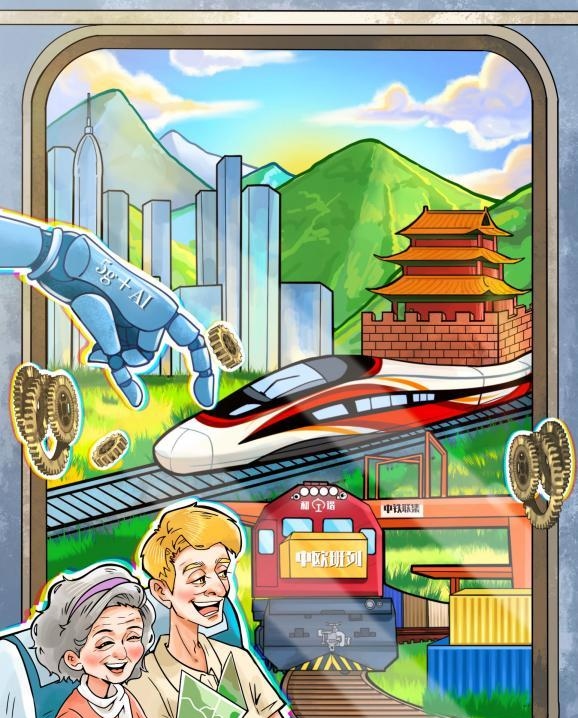

面对集中出行需求,铁路系统展现出成熟的应对机制。通过大数据实时监测,动态调整运行图的做法已成常态,仅在春运期间就实现5.13亿人次的精准调度。车站VR导航系统覆盖主要枢纽,智能安检通道提升三倍通行效率,这些技术创新将传统客运服务推进至数字化新阶段。在硬件保障方面,复兴号动车组保持99%以上的准点率,印证着中国高铁运营体系的可靠性。

服务创新持续释放人文温度。试点高铁宠物托运服务后,已有超过2万只小动物随主出行,特殊旅客预约系统累计服务残障人士37万人次。12306系统升级后,60岁以上老人购票自动优先下铺的算法优化,让科技真正服务于人。这些细节改进看似微小,却构成出行体验质的提升。

货运体系同步迸发活力。2024年铁路货运量逼近40亿吨大关,集装箱铁水联运量增幅达15%,相当于每天减少10万辆重卡上路。多式联运改革推动物流成本下降12%,仅长三角地区企业每年节省运输开支就超80亿元。中老铁路开通三年运送跨境旅客近50万人次,带动沿线旅游收入增长210%,印证着铁路网络的经济辐射效应。

从渤海之滨到云贵高原,从城市通勤到跨境运输,不断延伸的钢轨正重塑着国家经济地理。2025年5万公里高铁网的建设目标,预示着更紧密的城际连接。当返程列车的灯光划破夜色,照亮的不仅是归途,更是一个流动大国的现代化进程。