2025年09月12日,回顾中国铁路南昌局集团公司对沿河村的教育帮扶,那些奖学金发放仪式似乎还在眼前。五年前开始,村里每年都有新大学生诞生,累计66名学子受益。据南昌局集团公司驻村工作队消息,这个项目不仅提供资金支持,还融入红色文化教育,让脱贫家庭的孩子有机会圆梦。

白国成一家就是典型例子,87岁的老人见证孙子白海太考上齐齐哈尔大学,之前两个孙女也已入学。奖学金发放那天,他穿着纪念衫坚持要合影,笑容里满是骄傲。这种仪式成了村里的节日,80岁老人和3岁孩童都聚到白梅纪念园听故事,感受教育带来的变化。

教育帮扶不止于金钱,吴奔发家的情况更复杂些。57岁的他靠低保生活,妻子患病,儿女教育成了难题。驻村干部介入后,组织有偿服务、改善家居环境,还义务补课。2024年,女儿成为幼师,儿子考入赣南师范大学。据村民反馈,这种个性化帮扶让家庭重燃希望,但挑战依然存在,比如收入不稳定影响长期规划。

支教老师邹桂平的到来改变了沿河小学的面貌,学校曾只有语文和数学课,英语美术全是空白。2023年,他从赣州工务段被派来,增设课程,建起“童心港湾”,引入音乐兴趣班。孩子们从怯生生问“我能学琴吗”到主动参与,电子琴搬进教室时,整个村子都动了。今年10月邹老师要回去了,学生们写了22封信表达不舍。白丽珍在信里称他严厉又可爱的大哥哥,这种情感连接超越了普通师生关系。

驻村工作队还制作了50本爱心相册,记录支教瞬间。据沿河小学校长介绍,相册人手一册,成为孩子们珍惜的纪念品。此外,组织高铁体验、联学活动,让留守儿童接触外部世界。这些举措看似微小,却逐步构建起教育生态。

红色文化教育是另一支柱,白梅纪念园从破旧老宅变身文化广场,筹措109万元资金,成为多个单位的研学基地。120多个单位、5500多人次来访,沿河村获评省级红色名村。火炬形路灯点亮街道,象征教育之光持续照耀。

教育帮扶不是短期慈善,而是长期投资。乡村振兴中,文化教育扮演核心角色,铁路企业的参与提供了可复制模型。但资源分配仍需优化,比如支教老师轮换可能导致课程中断,本地教师培养不足。未来,需更多社会力量介入,确保可持续性。

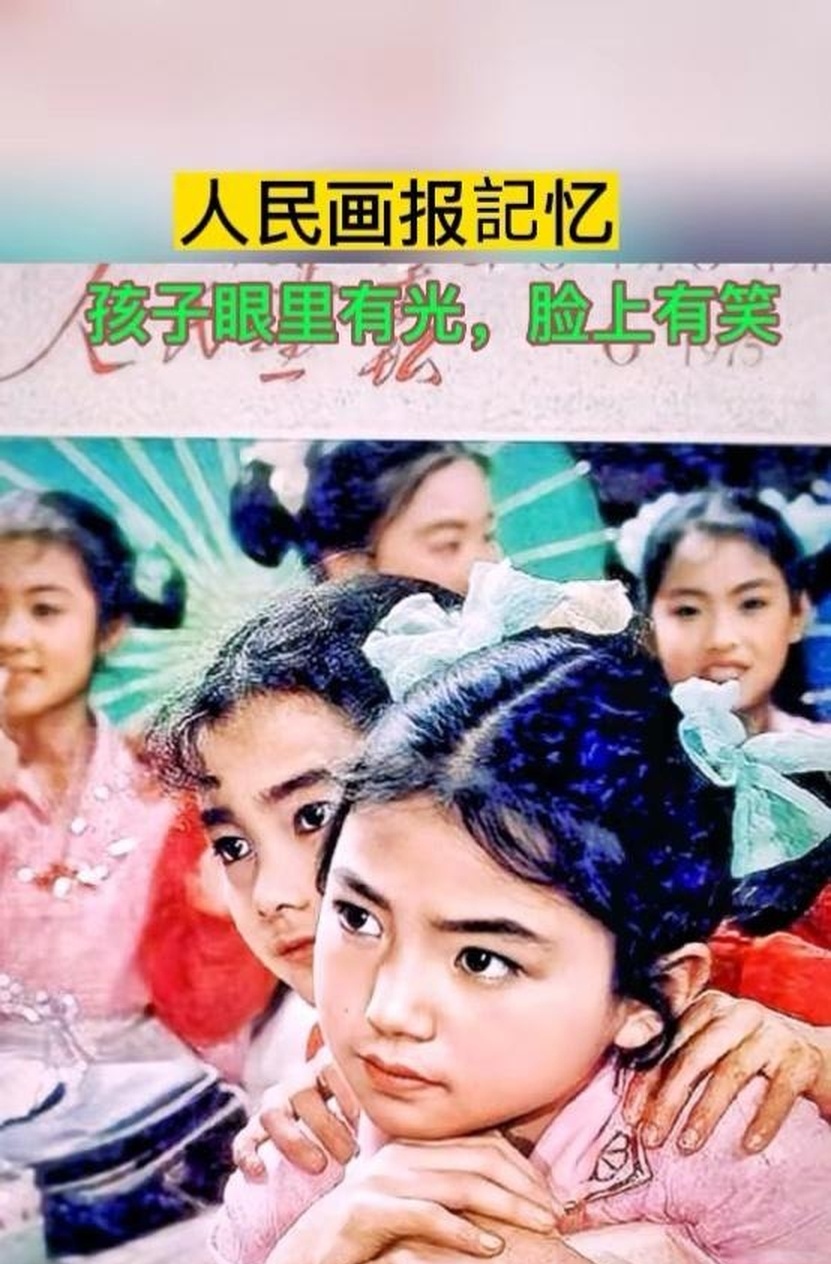

看到孩子们从羞涩到自信,教育真正让笑颜绽放内心光明。这条路还长,但每一步都踏实。