在乌鲁木齐西车辆段的“豆亚龙动态检车员技能大师工作室”里,全路技术能手豆亚龙正组织职工开展防范事故车上线运行的检查技能培训。他对比了过去和现在的培养模式:老一辈靠手绘图纸、口传心授,带徒弟需要三五年;如今依托模拟演练基地和线上学习平台,新入职青工半年就能独立作业。据乌鲁木齐局集团公司公开信息,2018年以来投资2.5亿余元建成“一主三辅”培训基地、7个站段综合演练基地及48个异地车间练功场,为实战化培训提供了硬件支撑。

这种转变不仅体现在技能传授效率上,更反映在创新能力的激发。乌鲁木齐局集团公司构建了“师徒结对+技能竞赛+项目攻关”培养模式,每年举办多种专业赛事,鼓励青年职工立足岗位创新。数据显示,全集团公司高技能人才占比达53.6%,53人在全国铁道行业职业技能大赛中获奖。乌鲁木齐西车辆段作为样板单位,其特级技师12人、高级技师93人的配置,使高技能人才占技术工人比例达到72.5%。28岁的信号工冯小龙的成长经历颇具代表性。入路初期排查信号机故障需师傅指导耗时2小时,如今通过系统学习和实践,已将时间压缩至20分钟。这种进步不仅源于个人努力,更得益于段党委建立的人才培养发展通道和职业规划。该段党委书记尹鹏飞指出,针对青工比例持续增加的现实,他们制订了专项培养规划,鼓励优秀青工参与重点任务竞聘。

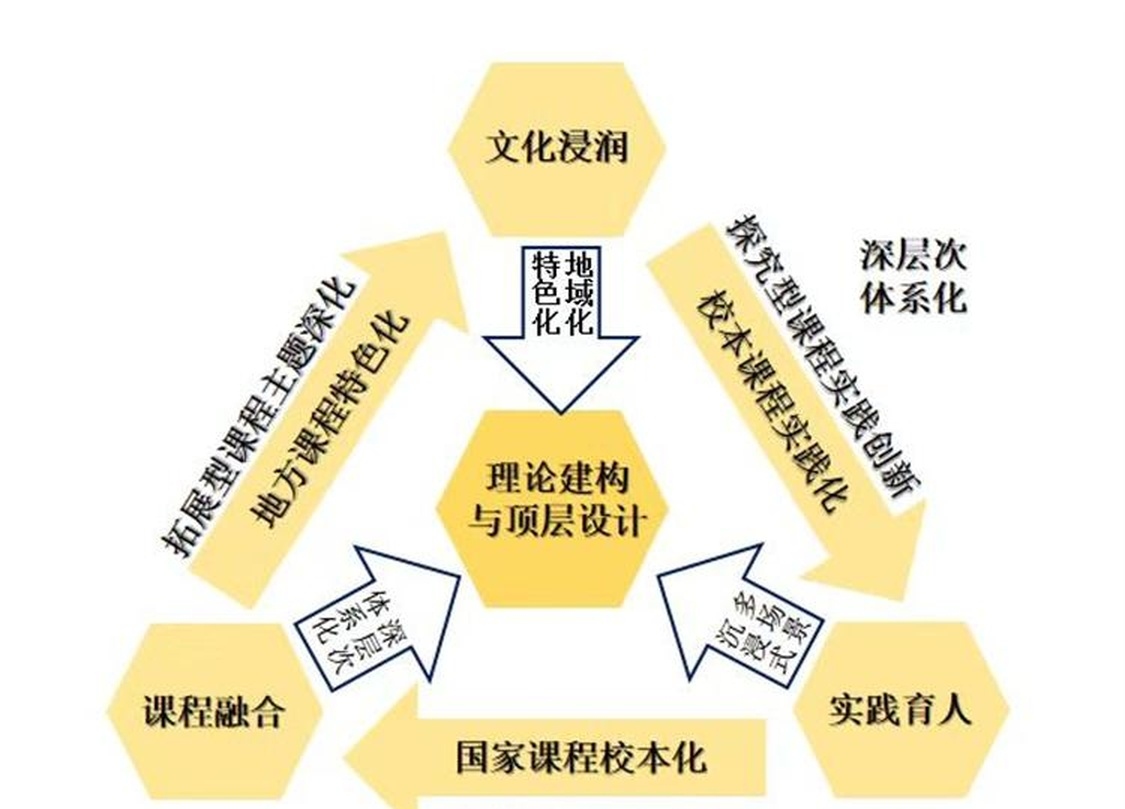

从经验传承到创新驱动的转型,本质上是传统与现代的融合过程。手绘图纸时代积淀的严谨作风仍需保持,而数字技术带来的效率提升也需合理运用。笔者认为,这种转型的成功关键在于建立良性互动机制——既保留师带徒制度中的经验传递,又通过现代化培训平台加速技能转化。据行业分析,新疆铁路的实践因其特殊的地理环境和历史背景,形成了独特的人才培养生态。

当然挑战依然存在,技术迭代速度加快要求培训内容持续更新,青年职工虽然学习能力强,但实践经验不足可能带来操作风险。值得注意的是,其他路局也在推进类似改革,但需根据自身特点进行本地化调整。投资基础设施只是第一步,更重要的是培育创新文化和完善激励机制。

新疆铁路的人才培养变迁折射出传统行业转型的普遍规律,自1958年兰新铁路铺轨进疆以来,一代代铁路人的接力奋斗如今通过制度创新得以延续。这种创新驱动模式虽已初见成效,但要持续发挥效能,还需在标准制定、评估体系等方面不断完善。正如现场观察所见,青年职工的学习热情和创新活力正在成为推动行业发展的新动能,而如何将这种动能转化为持续发展的长效机制,仍是需要深入探索的课题。